京都古寺【隨心院】

隨心院の歴史

About History

隨心院は真言宗善通寺派の大本山で、「隨心院門跡」とも呼ばれています。

隨心院はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

弘法大師・空海の8代目の弟子にあたる仁海(にんがい)僧正が正暦2年(991年)に建立した、「牛皮山(ごひざん) 曼荼羅寺(まんだらじ)」が始まり。後に曼荼羅寺の塔頭(子院)として隨心院が建立されます。

寛喜元年(1229年)には後堀河天皇より門跡寺院(皇族や摂関家出身の方が住職となる寺院)として認められ、以後五摂家出身(主に九條家)の方々が入寺されました。

鎌倉時代の承久の乱、室町時代の応仁の乱の被害を受け、次第に衰退。その後各地を転々としますが、慶長4年(1599年)に豊臣秀頼の援助を受け、元の地(現在地)で再興されました。

明治期には真言宗小野派本山として独立しましたが、昭和期に小野派は「善通寺派」となり善通寺が総本山へ、そして隨心院が大本山となり現在に至っています。

隨心院の見どころ

Highlights

隨心院にはいくつか見どころがありますが、ここでは次の3つ+1に厳選してご紹介いたします。

それでは1つずつ詳しく見ていきますね!

映(ば)える襖絵

『極彩色梅匂小町絵図』

隨心院の見どころと言ったらやはり「能の間」にある襖絵、「極彩色梅匂小町絵図(ごくさいしきうめいろこまちえず)」!

赤みが映える、その名の通り極彩色の襖絵になっています。

以前は写真撮影不可だったようですが、現在は写真撮影OKになっています

こちらを描かれたのが京都在住の絵描きユニット「だるま商店」さん。

一枚の大きな絵のように見えますが、小野小町の一生を4つのシーンに分割して描かれています。

襖絵左側から次の順番で描かれています

- 「生誕の図」:出羽国(現在の秋田県)で生まれた時の様子

- 「饗宴の図」:都に出て宮仕えをしている時の様子

- 「伝承の図」:山科小野の里で過ごしている時の様子

- 「夢幻の図」:宮仕えを辞し、諸国を放浪されている時の様子

ちなみに、私が行った時はお部屋が花で満たされる「花の間」というイベントが開催されている時でした。

なんだかお部屋全体がラブリー(死語?)な感じで、女性が多かったです笑

極彩色の色味は写真では出せません

ぜひ現物を見てほしい!

魅力満載!

「隨心院庭園」

襖絵もさることながら、隨心院は庭園も魅力です。

能の間の前(横)はご覧の通り苔で覆われています。

お庭に降りることはできませんが、苔のモコモコ感が離れていてもわかります笑

さらに能の間を進むと本堂があるのですが、本堂から見る風景もいい感じです(写真右側が能の間)。

隨心院は「洛巽(らくそん)の苔寺」と呼ばれていて、苔寺として古くから定評があったそうです

ちなみに、秋になると紅葉も見られますよ!

また、本堂から奥書院の方へ行く通路もお庭に囲まれています。

隨心院はお庭目当てで行くも良し!

境内に残る

小野小町ゆかりのもの

隨心院は「小野小町ゆかりの寺」と言われるくらいなので、境内には小町ゆかりのものが見られます。

まず、薬医門の前あたりに小町の屋敷があったと伝わっています。

その屋敷跡の近くには、小町が化粧前の洗顔の時に使ったとされる「化粧井戸(けわいのいど)」があります。

また、隨心院の裏手には小町が貰った大量のラブレターが埋められているという「文塚」というものもあります。

文塚は建物の真裏あたりにあるのでわかりにくいかもしれません…

その他小町関連として、お堂の中では「文張(ふみはり)地蔵尊像」と「卒塔婆(そとば)小町坐像」というものもあります。

※※いずれも写真撮影不可

「文張地蔵尊像」は、小町が受け取ったラブレターをこちらのお地蔵さんに貼り付けて供養したと言われています。

「卒塔婆小町坐像」は小町の晩年の姿を写したものと伝わる像で、前歯が抜けたおばあちゃんが高らかに笑っていらっしゃいます。

この像のお姿を見る限りでは絶世の美女だったとは思えません…

諸行無常の現実を突きつけられました笑

ちなみに、隨心院では小野小町の限定御朱印があります。

また、絵馬も小町仕様です笑

隨心院は小野小町にちなんで、美容・恋文上達(文章上達)・縁結びのご利益があるとか

春の訪れを告げる

「梅園&はねず踊り」

隨心院には境内に「小野梅園」というところがあり、梅の名所としても知られています。

だいたい梅といったら2月くらいが見頃を迎えるところが多いですが、隨心院の梅は3月中旬~下旬頃に見頃を迎え、他よりも遅咲きになっているのが特徴です。

ですので、見頃を逃してしまった方はこちらの小野梅園に来られるのをおすすめします。

ただ、小野梅園は例年3月初旬から2週間ほどしか開園されていませんので注意です

園内では白梅や紅梅など、約200本の梅をご覧いただけます!

また、隨心院では毎年3月の最終日曜日のみに開催される「はねず踊り」という伝統行事があります。

はねず踊りの内容は、小野小町と深草少将にまつわる「百夜通い(ももよがよい)」というお話が基になっていて、そのお話をざっと説明すると…

昔々、小野小町に恋をする深草少将という方がいました

深草少将は小町に求愛すると、小町から「百夜欠かさず来てくれれば一緒になりましょう」と言われました

深草少将は小町と一緒になりたい一心で、毎夜毎夜小町のところへ通い続けます

そしてとうとう99日通い、あと1日というところで深草少将は大雪と病気のために途中で息絶えてしまったとさ…

『極彩色梅匂小町絵図』にもはねず踊りの様子が描かれています(下記写真)

はねず踊りの起源は詳しくはわかっていませんが、少なくとも元禄年間(1688年~1704年)には始まっていたそうです。

しかし、大正時代には途絶えてしまい、昭和48年(1973年)になって復活したとのこと。

はねず踊りは、地元の小野地域の小学生の女の子たちが約半年の練習を重ね、披露してくれます

ちなみに、はねず踊りの「はねず」というのは薄紅色の古語だそうで、踊り子たちの衣装も一部がはねず色になっています。

また、小野梅園に咲く梅もはねず色をしているので、「はねずの梅」と古くから呼ばれているそうです。

ぐるっと隨心院

Around Zuishinin

隨心院の境内で、その他気になったものをいくつか取り上げておきます。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は35分くらいです

総門

隨心院の入口です。二条家の寄進により、宝暦3年(1753年)に移築されたものだそうです。令和7年(2025年)に改修工事が完了し、門標が新しくなりました。

庫裏(くり)

拝観入口を入っていくとあります。こちらも総門と同様に、宝暦3年(1753年)に二条家の寄進により移築されました。拝観受付はこちらにあり、こちらから堂内に入ることができます。

小野小町歌碑

庫裏の前にあります。百人一首の一つにもなっている小野小町の有名な和歌、「花の色は 移りにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに」の歌碑です。

大玄関

寛永年間(1624年〜1631年)に再建され、天真院尼(てんしんいんに)から寄進されたものだそうです。駕籠が近くまで行けるように、石畳を広く取ってあるのが特徴です。

本堂

表書院や能の間の縁側を歩いていくと突き当たりにあります。こちらでは「如意輪観音坐像(期間限定)」や「阿弥陀如来坐像」、快慶作の「金剛薩埵坐像」などご覧いただけます。

薬医門

境内の南側(拝観入口に向かって右側)にあります。大玄関と同様、寛永年間に天真院尼から寄進されたものです。ただし、ここから入ることはできません。

清瀧権現社

境内の南東にあり、隨心院の鎮守社です。「清瀧権現(せいりゅうごんげん)」は弘法大師・空海が長安の青龍寺からお招きした神様で、真言宗(密教)の守護神になっています。

仁海僧正供養塔

駐車場近くにあります。曼陀羅寺の創建者・仁海僧正の供養塔です。仁海僧正は雨乞いを9回成功させ、「雨僧正」と呼ばれました。後ろには小野小町が育てたとされるカヤの木があります。

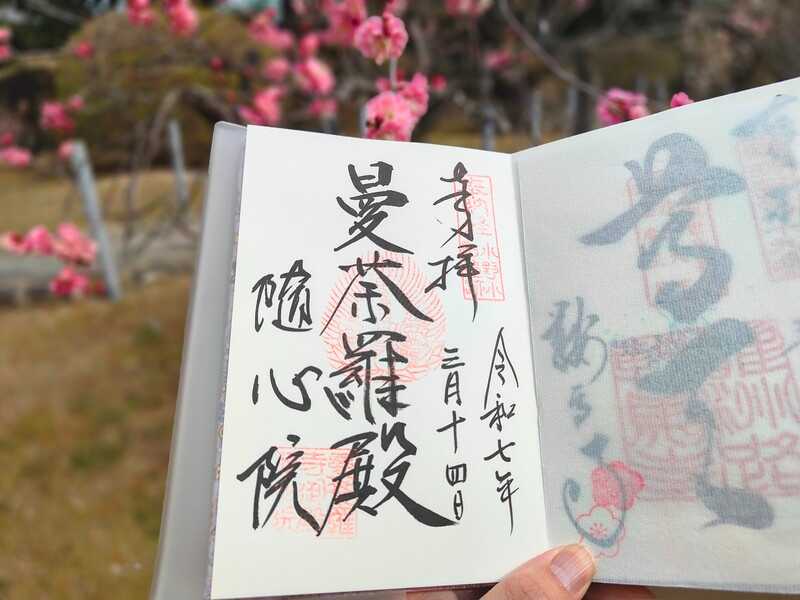

御朱印

隨心院の御朱印は拝観受付近くでいただけます。いくつか種類がありますが、私は一番オーソドックスな「曼荼羅殿」にしていただきました。書置きもあります。

アクセスと拝観情報

Access & Information

隨心院へは最寄駅(地下鉄東西線「小野」駅)か、最寄りのバス停から徒歩で行けます。

最寄駅から徒歩で行く場合

小野駅の1番出口から地上に出て、右へ曲がります。

そのまま少し進むと大きな交差点がありますので、そこを東(左)へ進みます。

「小野御霊町」という交差点まで来たらそこを南(右)へ曲がり、そのまま進むと隨心院の総門に到着します。

小野駅から総門まで徒歩約5分です。

最寄りのバス停から徒歩で行く場合

隨心院の最寄りのバス停は「隨心院」です。

「隨心院」に停車するバスの系統は京阪バス「2」です。

バス停の前に隨心院の駐車場があるので、そこから本堂へ行けます。

主要バス停(駅)からの乗車時間は下記の通りです。

- 「JR六地蔵 (JR「六地蔵」駅」から

⇒京阪バス22A系統:乗車時間約14分 - 「京阪六地蔵 (京阪「六地蔵」駅」から

⇒京阪バス22A系統:乗車時間約17分 - 「醍醐駅 (/地下鉄「醍醐」駅」から

⇒京阪バス2系統:乗車時間約18分 - 「竹田駅東口 (近鉄/地下鉄「竹田」駅」から

⇒京阪バス2系統:乗車時間約25分

乗車時間は目安です。交通状況等により大幅に変わることがありますのでご了承ください。

| 拝観時間 | 【境内】 9:00~17:00 (受付は16:30まで) 【写経・写仏】 9:00~14:00 |

| 拝観料 | 【堂内】 大人(高校生以上):500円 中学生:300円 小学生以下:無料 ※身障者割引あり ※団体(20名以上)割引あり 【写経・写仏】 2,000円(拝観料込) |

| 拝観料 ※期間限定 | 【小野梅園(3月初旬から2週間程度)】 300円 ※小学生以下無料 【はねず踊り(3月最終日曜日)】 大人(高校生以上):1000円 中学生:800円 ※堂内・小野梅園料込 |

| 所在地 | 京都市山科区小野御霊町35 |

| TEL | 075-571-0025 |

| ホームページ | https://www.zuishinin.or.jp/ |

| その他 | 境内に無料駐車場有 |

ちょっとそこまで

Neighborhood

隨心院の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

後山科陵

隨心院から東へ徒歩約7分のところにあります(隨心院の駐車場から行くと近いです)。読み方は「のちのやましなのみささぎ」。隨心院の近くにある醍醐寺の発展に強く影響した、醍醐天皇の御陵です。

勧修寺

隨心院から西へ徒歩約11分のところにあります。読み方は「かじゅうじ」。醍醐天皇が母・藤原胤子(いんし/たねこ)の菩提を弔うために創建されました。桜の名所として知られています。

醍醐寺

隨心院から南東へ徒歩約13分のところにあります。弘法大師・空海の孫弟子にあたる聖宝(しょうぼう)によって創建されました。豊臣秀吉が催した「醍醐の花見」の場所としても知られています。

⇒「醍醐寺」についてはこちらをご覧ください

毘沙門堂

地下鉄小野駅の3つ隣にある山科駅が最寄り駅のお寺です(山科駅から徒歩約16分)。「毘沙門さん」とも呼ばれ、天台宗「京都五ケ室門跡」の一つに数えられています。桜や紅葉の名所としても知られています。

⇒「毘沙門堂」についてはこちらをご覧ください

隨心院周辺地図

以上、隨心院についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

醍醐寺を創建した聖宝は「真言宗小野流」の祖で、仁海僧正もこの系統の僧侶です。「醍醐の花見」でも知られ、五重塔や三宝院など、見どころも多いです。