京都古寺【二尊院】

二尊院の歴史

About History

二尊院は天台宗の寺院で、正式名称を「小倉山 二尊教院 華台寺(けだいじ)」といいます。

二尊院はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

嵯峨天皇の勅願により、最澄の弟子・円仁(えんにん)が承和年間(834~848年)に創建したと伝わっています。

その後荒廃してしまいますが、鎌倉時代初期に法然上人の弟子・湛空(たんくう)上人らによって再興されました。

※当時は天台宗・真言宗・律宗・浄土宗の四宗が学べる道場として栄え、天台宗に属するようになったのは江戸時代後期から

南北朝時代の焼失や応仁の乱の焼失により荒廃してしまいますが、永正18年(1521年)に三条西実隆(さんじょうにし さねたか)の尽力により再建されました。

平成28年(2016年)には、約350年ぶりとなる大改修が完了し、現在に至っています。

二尊院の見どころ

5選+1

Highlights

二尊院にはいくつか見どころがありますが、ここでは次の5つ+1に厳選してご紹介いたします。

それでは1つずつ詳しく見ていきますね!

イントロに魅せられて…参道

拝観受付を済ませ、まず目に入るのが参道(写真)。すらっとストレートに延びて、先には石段があります。そして周りは木々に覆われていて、とても情緒のある参道になっています。

音楽でもそうですが、イントロが良いと思わず引き込まれるように、最初にこの光景を目にしたら、あなたも二尊院の魅力にグイっと心を掴まれるはず笑

こちらの参道は「紅葉(もみじ)の馬場」と呼ばれていて、その名の通り、秋には紅葉が見られますが、個人的には写真のような、新緑の青もみじの光景が好きです。

最後の石段を登り切ったら、振り返るのをお忘れなく! そこから見える光景もこれまた見事(ま、帰りでも見られるんですが)。

強力ツートップ!釈迦&阿弥陀

お寺の御本尊というと、本堂の中央に一体いらっしゃるというのが一般的ですが、なんと二尊院では御本尊が二体いらっしゃいます。

※「二尊院」の名前も、御本尊が二体いることに由来

本堂(写真)内の右に釈迦如来様、左に阿弥陀如来様がいらっしゃいます。

※残念ながら写真撮影は不可なので、ぜひ現地でご覧ください

釈迦如来様は「発遣(ほっけん)の釈迦」と呼ばれ、亡き人を極楽浄土へ送り出す役割を持ち、阿弥陀如来様は「来迎(らいごう)の阿弥陀」と呼ばれ、極楽浄土へ迎え入れる役割を持つそうです。

仏像自体はそんなに大きなものでなく、また拝めるところと距離はありますが、「三浦知良&武田修宏」「中山雅史&高原直泰」といった、往年の名ツートップを彷彿とさせるようなインパクトがあります笑

色鮮やかに・紅葉の額縁門

嵯峨野・嵐山で「紅葉の名所」と言われるところはいくつかありますが、二尊院もそのうちの一つになっています。

見どころ1でご紹介した参道の「紅葉の馬場」では、参道を囲むように赤く色づく「紅葉トンネル」には圧倒されるはず。写真撮影スポットとして大変人気があります。

二尊院では参道以外に、本堂近くでも紅葉が見られますよ!

個人的におすすめなのが、本堂前にある勅使門。勅使門の枠を額縁に見立てて見える「紅葉の額縁門 (勝手に命名)」はお見事です(写真)!

ちなみに、二尊院の紅葉の見頃は例年11月中旬~11月下旬ごろになりますので、この時期に合わせて参拝されるのもアリです。

百人一首の起源?時雨亭跡

二尊院境内の南西に「時雨亭(しぐれてい)跡」というところがあります(写真)。

こちらにはかつて、「時雨亭」という藤原定家の山荘があったとされる場所で、こちらで『小倉百人一首』の編纂が行われたと言われています。

ただ、「時雨亭跡」と言われている場所は二尊院以外に、付近の常寂光寺(じょうじゃっこうじ)や厭離庵(えんりあん)にもあり、本当にここにあったかどうかはわかりません…(わかっているのは小倉山の麓にあったということだけ)

ちなみに、『小倉百人一首』というのは一般に思い浮かべる百人一首のことで (「ちはやぶる〜」などが有名)、ここがあの百人一首の起源なのかもと思うのと感慨深いです。

いわれが面白い・弁天堂

本堂に向かって右側に「弁天堂」というお堂があります(写真)。こちらが建てられた経緯が面白いのでご紹介します。

昔々、勅使門の前にある竜女池から蛇が出現し、勅使門に掲げていた「二尊教院」と書かれた額をペロペロとよく舐めていたそうです。ペロペロ舐めるもんだから額の文字や彩色が薄くなってしまう始末…

蛇を成仏させようと湛空上人は血脈(けちみゃく:師匠から代々受け継いだもの)を書き、それを竜女池に沈めました。そうすると無事に成仏したのか、池には蓮華の花が一本咲き、それ以来ペロペロ事件(?)はなくなったとか笑

蛇の正体は竜女だったそうで、その後「九頭龍大神(龍神)」と「宇賀神(蛇神)」を祀る弁天堂が建てられたそうです。

保津川下りの起源・角倉了以

二尊院の境内を歩いていると、角倉了以(すみのくらりょうい)の銅像を発見しました。豪商ということ以外特に知らなかったので調べてみると、保津川や高瀬川など私財を投じて開削したというすごい人でした。

嵐山では保津川下りが人気がありますが、元々保津川は急流でとても船で渡れるようなところではなかったそうです。ただ、角倉了以のおかげで船でも渡れるようになり、ある意味保津川下りの起源を作った人とも言えます。

二尊院は角倉家の菩提寺となっているそうで、角倉了以のお墓があります。

ちなみに、角倉了以の像は嵐山公園など各所にもあり、自分の像を作る時は「犂(すき)をもって杖となさん」という遺言から、犂を持たせているとのこと。二尊院の銅像もちゃんと持ってました笑

ぐるっと二尊院

Around Nisonin

二尊院の境内で、その他気になったものをいくつか取り上げておきます。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は40分くらいです

総門

拝観入口で、二尊院の正門になります。慶長18年(1613)に、伏見城にあった薬医門を角倉了以によって移築・寄進されたものだそうです。ここから見える参道もいい感じです。

本堂

現在の本堂は永正18年(1521年)に三条西実隆によって再建され、平成28年(2016年)に改修されました。お堂中央に掲げられている「二尊院」の額は後奈良天皇筆によるものです。

六道六地蔵の庭

本堂裏にある、小倉山の傾斜を活かしたお庭になっています。小さな六体のお地蔵さんがいらっしゃいます。ちなみに、本堂の左側にもお庭があるので、そちらもおすすめです。

鐘楼

弁天堂の右側にあります。慶長年間(1596~1615)年に建立されました。梵鐘は「しあわせの鐘」と呼ばれ、拝観者でも自由に鳴らせます。3回鳴らして祈願するそうです。

小倉餡発祥之地石碑

境内の北側にあります。小倉餡は、空海が中国より持ち帰った小豆がこの付近の小倉の里で栽培され、それを砂糖で煮詰めて朝廷に献上したのが始まりと言われています。

八社宮

境内の北東にあります。室町時代に建立されたもので、二尊院の鬼門を守る役目があるそうです。その名の通り、伊勢神宮や松尾大社、愛宕神社など八社を祀る神社です。

法然・湛空廟

弁天堂の右側にある石段を登って突き当りにあります。二尊院の再興に貢献した湛空上人の石碑が収められています。法然上人の遺骨も収められているそうです。

三条西実隆ら墓

法然・湛空廟の右側にあります。伽藍再建に貢献した三条西実隆と、子の公條(きんえだ)、孫の実枝(さねき)の御三方のお墓です。二尊院では他にも公卿や著名人のお墓が多くあります。

時雨亭跡前からの景色

時雨亭跡の前から嵯峨野を一望できるようになっています。時雨亭跡へは結構な石段を登っていかないといけませんが、この景色を見れば疲れも吹っ飛ぶはず。

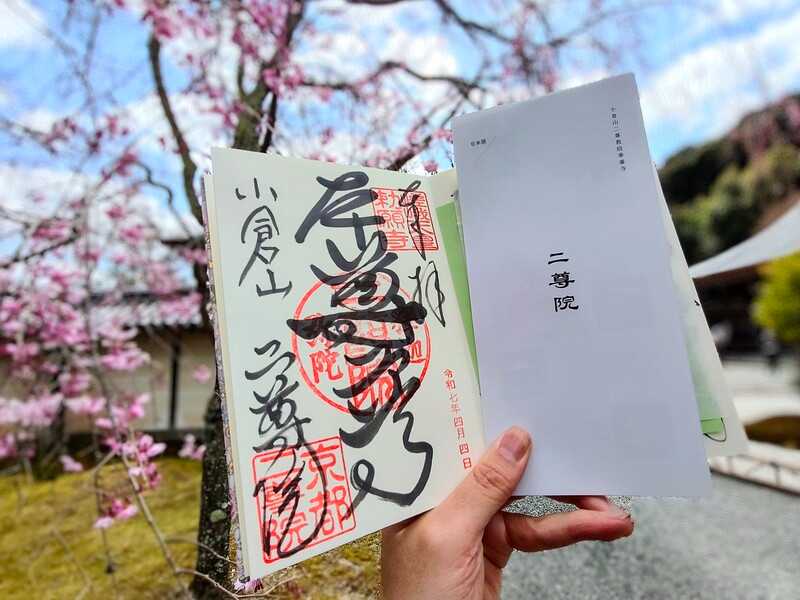

御朱印

二尊院の御朱印は本堂の左側にある御朱印所で書いていただけます。いくつか種類がありますが、私はオーソドックスな「本尊二尊」にしていただきました。特別御朱印もあります。

アクセスと拝観情報

Access & Information

二尊院へは最寄り駅か、最寄りのバス停から徒歩で行く方法があります。

最寄り駅から徒歩で行く場合

二尊院の最寄り駅は、JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」駅です。

嵯峨嵐山駅の北口から北西(左側)の方へ進んでいくと、二尊院の総門に到着します。

嵯峨嵐山駅から総門まで徒歩約20分です。

最寄りのバス停から徒歩で行く場合

二尊院の最寄りのバス停は「嵯峨釈迦堂前」です。

※停車するバスの系統は市バス「28」「91」系統と京都バスです

バス停の近くに交差点があるので、そこを左へ曲がると清涼寺(嵯峨釈迦堂)に着きます。そのまま西の方へ進んでいくと二尊院の総門まで到着します。

バス停から二尊院の総門まで徒歩約11分です。

主要バス停(駅)からの乗車時間は下記の通りです。

- 「京都駅前 (各線「京都」駅)」から

⇒市バス28系統:乗車時間約53分 - 「嵐山天龍寺前 (嵐電「嵐山」駅」から

⇒市バス・京都バス:乗車時間約5分 - 「阪急嵐山駅前 (阪急「嵐山」駅」から

⇒市バス・京都バス:乗車時間約9分 - 「四条大宮 (阪急「大宮」駅 / 嵐電「四条大宮」駅)」から

⇒市バス28 / 91系統:乗車時間約38分 - 「四条烏丸 (地下鉄烏丸線「四条」駅)」から

⇒市バス91系統:乗車時間約44分

乗車時間は目安です。交通状況等により大幅に変わることがありますのでご了承ください。

| 拝観時間 | 9:00~16:30 |

| 拝観料 | 大人(中学生以上):500円 小人:無料 ※団体割引あり(30名以上) ※障害者手帳提示で無料 |

| 所在地 | 京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町27 |

| TEL | 075-861-0687 |

| ホームページ | https://nisonin.jp/ |

| その他 | 境内に無料駐車場有(10台まで) |

ちょっとそこまで

Neighborhood

二尊院の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

常寂光寺

二尊院の総門から南へ徒歩4分ほどのところにあります。日蓮宗大本山「本圀寺」の日禛(にっしん)上人が隠居所として開いたお寺です。こちらも二尊院と同じく、紅葉の名所として知られています。

祇王寺

二尊院の総門から北西へ徒歩5分ほどのところにあります。平清盛に寵愛を受けた白拍子、祇王(ぎおう)が母や妹とともに住んでいたと言われるお寺です。苔庭や紅葉の名所として知られています。

⇒祇王寺についてはこちらをご覧ください

宝筐院(ほうきょういん)

二尊院の総門から東へ徒歩6分ほどのところにあります。室町幕府二代将軍・足利義詮(よしあきら)の菩提寺で、義詮の院号「宝筐院」にちなんで、寺名も宝筐院となりました。「小楠公」こと、楠木正行(まさつら)のお墓もあります。

二尊院周辺地図

以上、二尊院についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

二尊院の起源を作ったといえる嵯峨天皇ゆかりの寺院で、嵯峨天皇の離宮「嵯峨御所」が始まりです。四季折々の表情を見せる大沢池が特におすすめです。

浄土宗の総本山で、二尊院にゆかりを持つ法然上人が晩年に住まいとしていたところに建つお寺です。大きな三門や御影堂が魅力で、圧倒されます。