京都古寺【鞍馬寺】

鞍馬寺の歴史

About History

鞍馬寺は山号を「鞍馬山」といい、鞍馬弘教(くらまこうきょう)の総本山です。

鞍馬寺はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

宝亀元年(770年)、鑑禎(がんちょう)上人が鞍馬山に毘沙門天を祀る草庵を建てたのが始まり。その後、延暦15年(796年)に藤原伊勢人(いせんど)が鑑禎上人の草庵をお堂に造り替え、千手観音も併せて祀り、「鞍馬寺」となりました。

※ちなみに鑑禎上人は、鑑真和上(唐招提寺の創建者)とともに唐から来日した弟子の一人

創建以来、度々火災の被害に遭いましたがその都度復興され、江戸時代には十院九坊の塔頭(子院)が建ち並ぶ寺院となりました。しかし、文化11年(1814年)に起こった火災の焼失以後は衰退。また、昭和期に入っても火災の被害に遭い、現在のお堂のほとんどは近年に再建されたものです。

鞍馬寺の宗派は律宗、真言宗、天台宗と変遷し、昭和24年(1949年)には新宗教「鞍馬弘教」の大本山として独立しました。

鞍馬寺の見どころ

5選+1

Highlights

鞍馬寺にはいくつか見どころがありますが、ここでは次の5つ+1に厳選してご紹介いたします。

それでは1つずつ詳しく見ていきますね!

パワーがやばい?本殿「金剛床」

鞍馬寺はよく「京都屈指のパワースポット」と言われますが、境内で一番のパワースポットと言われているのが本殿前にある「金剛床(写真)」。

金剛床の中央に立つことで、宇宙エネルギーの源である「尊天」と一体となり、宇宙のエネルギーを受け取れる、つまりパワーを頂けるとか。

「スマホのワイヤレス充電みたいな感じか?」と思いつつ、私も中央に立ってみました。巷で、「他の神社やお寺と違って鞍馬寺のパワーの度合いはやばい」とか「不思議な体験をした」などの情報を見聞きしていましたが、パワーを頂けたように感じるし、何も感じない気もする…もしかすると私の体はまだワイヤレス充電に対応していないのかも笑

ちなみに、金剛床中央の三角印のところは踏まない方が良いとのことです(ただ、真偽は不明です)。

折角ならこっち!九十九折参道

鞍馬寺の本殿は山の中腹にありますので、当然参道は山道になります。参道は途中から「九十九折(つづらおり)参道」となり、その名の通り、つづら折りになってクネクネしながら登っていきます。

ちなみに、九十九折参道は清少納言の『枕草子』の中で「近うて遠きもの、くらまのつづらおりといふ道」と言及されているそうです。

つづら折りになっている分距離は長くなりますが、勾配は割と緩やかです。杉木立の神秘的な雰囲気の中で、大自然の空気が味わえますよ!ただ、後半は石段が続くので(写真)、最後の方はしんどいかもしれません…

鞍馬寺ではケーブルカーで本殿近くの多宝塔まで行く方法もありますが、それでも本殿まで10分くらい歩かないといけません。足腰に不安がない方は断然九十九折参道をおすすめします!

ユニーク仏像・霊宝殿『兜跋毘沙門天像』

鞍馬寺の「霊宝殿(写真)」というところでは5体の毘沙門天像がご覧いただけ、個人的に目を引いたのが『兜跋(とばつ)毘沙門天像』。民族衣装のようなものをまとい、あまり日本的でないユニークな仏像になっています。

こちらの兜跋毘沙門天像で特に注目していただきたい部分が、足元と胸の部分。割と毘沙門天(四天王)は邪鬼を踏んでいることが多いですが、こちらは地天女(じてんにょ)と二体の鬼の上に立っています(と言うか、「支えられている」感じ)。そのお姿はまるで運動会の「騎馬戦」のよう笑

また、左右の胸にお顔が彫られているのですが、私にはスーパーマリオに出てくるドッスンにしか見えなかった…ぜひ現地でご覧ください!

※霊宝殿は火曜日(祝日の時は翌日)と、12/12~2月末まで休館になっていますのでご注意ください

鞍馬寺は義経ゆかりの寺!

鞍馬寺と言えば、源義経が幼少期を過ごしたところとしても有名です。

義経の父・義朝は平清盛との戦に敗れ、兄・頼朝は伊豆へ流され、そして牛若丸(義経)は仏門に入ることを条件に助命されました。鞍馬寺に預けられた牛若丸は「遮那王(しゃなおう)」と呼ばれ、鞍馬の山を駆け巡り、修行に励んだと言われています。

鞍馬寺には義経ゆかりのものと伝わるものがいくつか残っていて、義経の守り本尊であったお地蔵さんが祀られている「川上地蔵堂」、奥州に行く前に背比べをした「背比べ石」など。また、霊宝殿にも義経のものと伝わる刀や鎧の残欠などをご覧いただけます。

ちなみに写真は、かつて義経が住んでいたとされる東光坊の跡地に立つ「義経供養塔」です。

聖地巡礼・僧正ガ谷不動堂

本殿横にある「奥の院参道」を入り、30分ほど進んだところにあるのが「僧正ガ谷不動堂(写真)」。この不動堂あたり一帯は鞍馬寺の聖地ともいうべきところで、ここに天狗が住んでいたといいます。また、牛若丸(義経)が鞍馬天狗と出会い、兵法を学んだ場所ともされています。

ちなみに、鞍馬寺は劇場版『名探偵コナン 迷宮の十字路』の舞台の一つになっていて、こちらの僧正ガ谷不動堂は服部平次が弓矢で襲われるシーンで出てきます。そういったことから、コナンファンが聖地巡礼で来られることも多いとか。

鞍馬寺にとっても、またコナンファンにとっても聖地ともいえる場所なので、一見の価値ありです!もしこの場所のみ見たいという場合は、仁王門からここまで来るよりも、コナンと同じように貴船神社に近い西門から来た方が近くて早いです。

もう1つのパワースポット・由岐神社

鞍馬寺はパワースポットとして名高いですが、鞍馬寺の境内にある「由岐神社」もスピリチュアルなパワースポットとして人気があります。

そのパワーの源と言えるのが御神木の「大杉さん(写真)」。樹齢600年、高さが約53mで、一心に願えば願いが叶うそうです。私は無事に帰ることだけを願いました(もっと大きな願いにしとけば良かった…)。

由岐神社はこの他にも、慶長12年(1607年)に豊臣秀頼によって再建された拝殿(鞍馬寺境内で最古の建物)や、子供を抱いている珍しい狛犬もあります。ちなみに、由岐神社では毎年10月22日に「鞍馬の火祭り」というお祭りが行われ、なんでも京都三大奇祭の一つになっているとか。

ただ、由岐神社はケーブルカーに乗ると行けません。ですので、ぜひお帰りは九十九折参道を通って帰ることをおすすめします。

ぐるっと鞍馬寺

Around Kuramadera

鞍馬寺の境内には他にも注目してほしいスポットや展示物があります。

ここでは厳選してご紹介します。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は2時間半くらいです

(本堂までの往復なら1時間半くらい)

仁王門

鞍馬寺の正門です。現在の仁王門は明治44年(1911年)に再建されたものです。その名の通り左右に仁王像が立っていて、仏師運慶の嫡男・湛慶の作と伝わっています。

普明殿

仁王門の先にあり、ケーブルカーの駅になっています。「鞍馬寺の本当の姿と心を知って頂くための道場」と書かれており、ケーブルカーに乗らない人でも入れます。

多宝塔

ケーブルカーの到着駅の前にあります。私が行った時は雪が降っており、神々しく見えました。ケーブルカーに乗らなくても、九十九折参道から逸れてこちらに来ることも可能です。

川上地蔵堂

由岐神社の先にあります。牛若丸が毎日拝み、守り本尊とした地蔵菩薩が祀られています。地蔵堂の前に牛若丸が住んでいた「東光坊跡」があり、現在は「義経供養塔」が建っています。

転法輪堂

九十九折参道を過ぎたところにあります。お堂の中に自由に入ることができ、堂内には大きな阿弥陀如来様がいらっしゃいます。1階は無料の休憩所になっています。

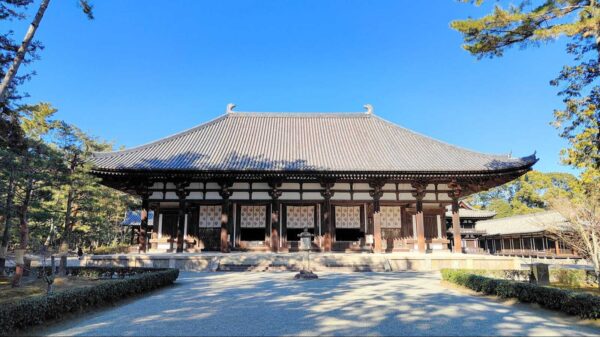

本殿金堂

転法輪堂の先にあります。御本尊の「尊天(毘沙門天王・千手観音菩薩・護法魔王尊)」は秘仏になっています。地下には「宝殿」という神秘的なところもあるのでお見逃しなく!

阿吽の狛虎

本殿金堂の左右には狛犬ではなく、狛虎になっています(写真は口を開けた阿形の虎)。虎は、鞍馬寺の御本尊「尊天」の一つとなっている毘沙門天王に縁が深い動物です。

鐘楼

本殿金堂の左側にある「奥の院参道」を入ってしばらく歩くとあります。梵鐘は寛文10年(1670)に鋳造されたもので、「扶桑鐘銘集」にも紹介された名鐘だそうです。参拝客でも撞けます。

冬柏亭(とうはくてい)

鐘楼の前をそのまま進んでいくと霊宝殿があり、その前にあります。冬柏亭は元は与謝野晶子が書斎として使っていたもので、昭和51年(1976年に東京からこちらに移築されました。

息つぎの水

霊宝殿や冬柏亭のすぐ先にあります。牛若丸がこの先にある「僧正ガ谷」へ剣術修行に行く際に、ここで水分補給をしたそうです。800年以上経った今でも水が湧き出しているそうです。

背比べ石

息つぎの水を進んでいくとあります。牛若丸が奥州藤原氏の下へ行く際に、名残りを惜しんでここの石と背比べをしたそうです。石はそんなに高くはなかったです…

木の根道

背比べ石の前にあります。地質が硬いため根が深く入り込まず、このように木の根が地表に出てしまっているそうです。踏むと根が傷むので、踏まないように注意してください。

大杉権現社

木の根道の近くにあります。ここにはかつて樹齢千年クラスの大杉があったようですが、台風により折れてしまい、今はその残骸みたいなものが置かれています。

奥の院魔王殿

「尊天」の一つ、護法魔王尊が650万年前に金星から降り立った場所とされ、鞍馬寺では一番の聖地と言われています。鞍馬寺の最終地点ですが、ここから出口(西門)までが長かったです…

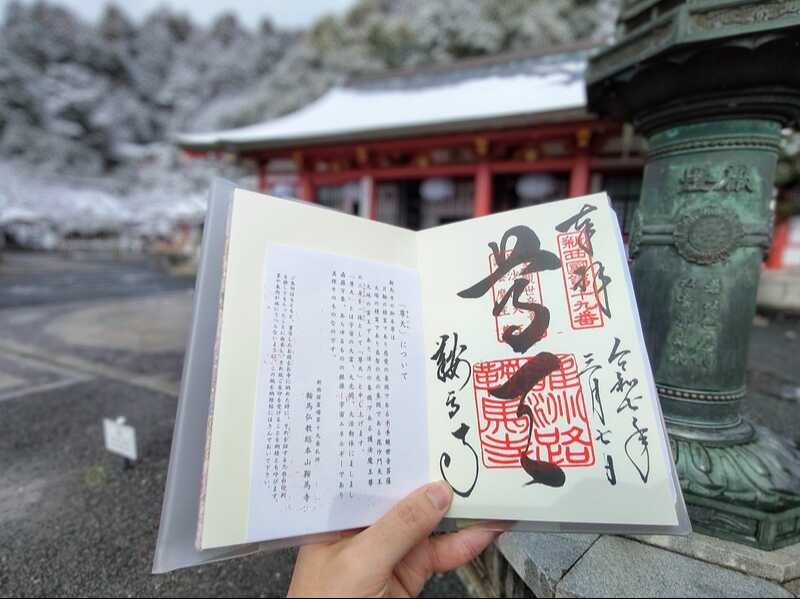

御朱印

御朱印は本殿金堂で書いていただけます。内容は御本尊である「尊天」です。かなり丁寧に書いてくださり、書いた後は何かお祈りのような、パワーを吹き込んでくださいます。

アクセスと拝観情報

Access & Information

鞍馬寺へは最寄り駅からか、最寄りのバス停から徒歩で行くのがおすすめです。

最寄り駅から徒歩で行く場合

鞍馬寺の最寄り駅は、叡山電鉄「鞍馬」駅です。

鞍馬駅の改札を出てそのまま真っすぐ進み、突き当りまで来たら左へ曲がります。

そうすると、鞍馬寺の仁王門が見えますので、そちらへ向かって進んでいきます。

鞍馬駅から鞍馬寺の仁王門まで徒歩約4分です。

最寄りのバス停から徒歩で行く場合

鞍馬寺の最寄りのバス停は「鞍馬」です。

※運航は京都バスのみです

バス停の先に鞍馬寺の仁王門があるので、すぐにわかると思います。

バス停から仁王門まで徒歩約2分です。

主要バス停(駅)からの乗車時間は下記の通りです。

- 「国際会館前 (地下鉄烏丸線「国際会館駅」駅)」から

⇒乗車時間約24分

地下鉄烏丸線に「鞍馬口」という駅がありますが、そこからでは鞍馬寺まで行けません。鞍馬口駅で降りず、国際会館駅まで行くようにしてください。

乗車時間は目安です。交通状況等により大幅に変わることがありますのでご了承ください。

| 拝観時間 | 【本殿】 9:00~16:15 【霊宝殿】 9:00~16:00 ※火曜日(祝日の時は翌日)と、12月12日~2月末日まで休館 【由岐神社授与所】 9:00~15:00 |

| 拝観料 | 【境内】 愛山費として一律500円 【ケーブルカー】 大人:200円 小学生以下:100円 ※いずれも片道料金 【霊宝殿】 200円 |

| 所在地 | 【鞍馬寺】 京都市左京区鞍馬本町1074番地 【由岐神社】 京都市左京区鞍馬本町1073番地 |

| TEL | 【鞍馬寺】 075-741-2003 【由岐神社】 075-741-1670 |

| ホームページ | https://www.kuramadera.or.jp/index.html |

| その他 | 近隣に有料駐車場有 |

ちょっとそこまで

Neighborhood

鞍馬寺の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

貴船神社

鞍馬寺の西門からですと徒歩約1分のところにあります。御祭神は高龗神(たかおかみのかみ)で、水を司る神様です。水は濁ってはいけないので、「貴船」は「きぶね」ではなく、「きふね」と濁らせずに読みます。縁結びの神社としても有名です。

三千院

鞍馬寺の東にあり、車なら約20分ほどで行けます(歩きで3時間くらいかけて行かれる方もいらっしゃるようです)。「京都~大原三千院♪」で始まる『女ひとり』でもお馴染みのお寺です。

⇒三千院についてはこちらをご覧ください

鞍馬寺周辺地図

以上、鞍馬寺についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

鞍馬寺の始まりとなった鑑禎上人の師匠・鑑真和上が創建した古寺です。国宝の建物が多く、特別拝観の鑑真和上像も有名です(お身代わり像はいつでも見られます)。