京都古寺【金閣寺】

金閣寺の歴史

About History

金閣寺は正式名称を「北山(ほくざん) 鹿苑禪寺(ろくおんぜんじ)」といい、相国寺の塔頭(子院)の1つです。

金閣寺はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

室町幕府三代将軍・足利義満が、西園寺家が所有していた別荘(北山第)の地を譲り受け、そこに山荘「北山殿」を築いたのが始まり。

義満の死後、四代将軍となった子の義持(よしもち)により、金閣など一部を残して取り壊され「鹿苑寺」となりました。

※鹿苑寺の名前は義満の法号「鹿苑院」に由来

その後、応仁の乱により金閣や護摩堂など一部を除いて焼失してしまいますが、江戸時代初期に復興が進められました。しかし、明治期の廃仏毀釈の流れにより寺領が大幅に縮小してしまいます。

昭和25年(1950年)には放火により金閣が焼失する不幸に見舞われましたが、昭和30年(1955年)には再建されました。

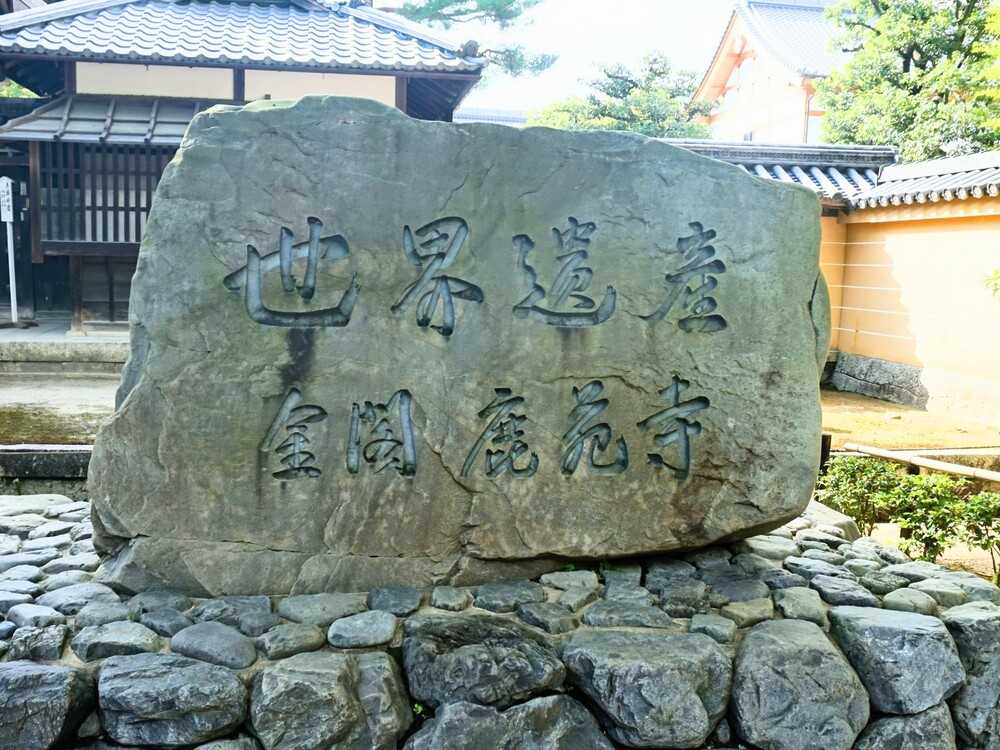

平成6年(1994年)には世界文化遺産に登録され、現在に至っています。

金閣寺の見どころ

Highlights

金閣寺にはいくつか見どころがありますが、ここでは次の3つ+1に厳選してご紹介いたします。

では、それぞれ詳しく見ていきますね!

驚きは世界共通!

キンキラ「金閣」

金閣寺(鹿苑寺)といったらやっぱり「金閣」ですね!

室町時代にもSNSがあったら、いいねが大量に押されていたことでしょう笑

海外の方でも、これがあの“Kinkaku”なんだなと一目でわかるはず!

写真を撮る時は金閣そのものだけでなく、前面の鏡湖池(きょうこち)に写る「逆さ金閣」も一緒に撮っておくと通っぽさが出ますよ。

金閣の南側(上記写真)からだと距離がありますが、東側や北側であればかなり近づいて写真を撮ることができます。

「金閣寺の歴史」でもご紹介しましたが、こちらの金閣は昭和25年(1950年)に放火により焼失してしまいました(焼失により国宝指定が解除)。

この事件は、三島由紀夫の『金閣寺』などでも題材として取り上げられています

今でこそキンキラキンですが、焼失前はそんなに金は残っていなかったようです。

また、昭和30年(1955年)に再建した当初は10万枚(約10kg)の金箔が使われましたが、何分むき出しになっているため、風雨にさらされ金箔がはがれてきてしまいました。

そこで昭和61年(1986年)に前回より5倍の厚みのある金箔20万枚(約20kg)を使用して大改修されました。

分厚い金箔を使用したのが功を奏したのか、今のところキンキラキンを保っています笑

ちなみに金閣は舎利殿になっていて、お釈迦様の遺骨や遺灰などを安置するところになります。

一説には、金閣にはお釈迦様の歯が納められているとのことです。

境内に残る

義満ゆかりのもの

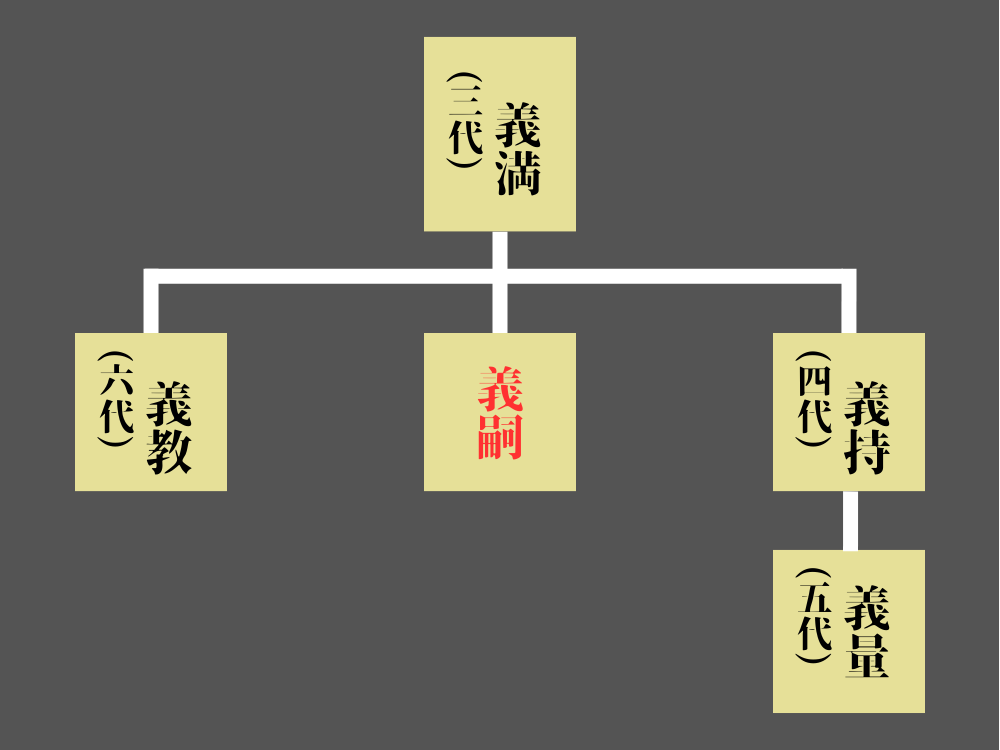

金閣寺(鹿苑寺)前身の「北山殿」には足利義満だけでなく、義満の子・義嗣(よしつぐ)も住んでいました。

この「義嗣」という方、義満にかなり溺愛されていたそうで、義満の後継者(四代将軍)になる可能性もありました。

しかし、義満は後継者を指名せずに亡くなってしまい、順当通り嫡男の義持(よしもち)が四代将軍となりました。

「後継者は紛れもなく俺だ!」と誇示するためか、義持は北山殿に移ることにしましたが、いかんせん北山殿には義満と義嗣が親子仲むつまじく暮らしていたであろう影がチラホラ…

ということで、義持は北山殿をほとんど取り壊してしまいました。

義持は父・義満と確執があり、また弟・義嗣へのジェラシーもあったと思われます…

そんな義持ですが、あえて壊さなかったのか、それとも壊し忘れたのか、金閣寺には足利義満ゆかり(と伝えられている)のものが少し残っています。

まずは「陸舟(りくしゅう)の松」。

こちらの松は、足利義満が自ら植えたと伝わる盆栽で、後に植え替えられて舟形になったそうです。

善峰寺の「遊龍(ゆうりゅう)の松」、宝泉院の「五葉の松」と並んで京都三松の一つに数えられていて、樹齢は600年以上だそうです。

続いて、「銀河泉」と「巌下水(がんかすい)」。

銀河泉は、義満が茶を点てる時に使った水と言われ、今なお清水が湧き出しているそうです。

巌下水は、義満が手洗いの水として用いたと伝わっています。

ところで、義満に溺愛されていた義嗣ですが、残念ながら後に謀反の疑いにより捕えられ、義持の命で殺害されたとのことです(享年25歳)。

義持のジェラシー、恐るべし…

金閣寺オリジン

「北山第」ゆかりのもの

「金閣寺の歴史」でもご紹介しましたが、金閣寺は元は西園寺家の別荘「北山第」があった場所でした。

実は現在の金閣寺にも「金閣寺オリジン(元祖金閣寺)」といえる北山第ゆかりのものが見られます。

まずは鐘楼。

こちらは総門を入って拝観受付までの間にあります。

こちらの鐘楼にかかっている梵鐘は鎌倉時代前期に造られたもので、西園寺家が所有していたものと伝わっています。

北山第には「西園寺」というお寺もあったことから、こちらの梵鐘は西園寺で使われていたと思われます。

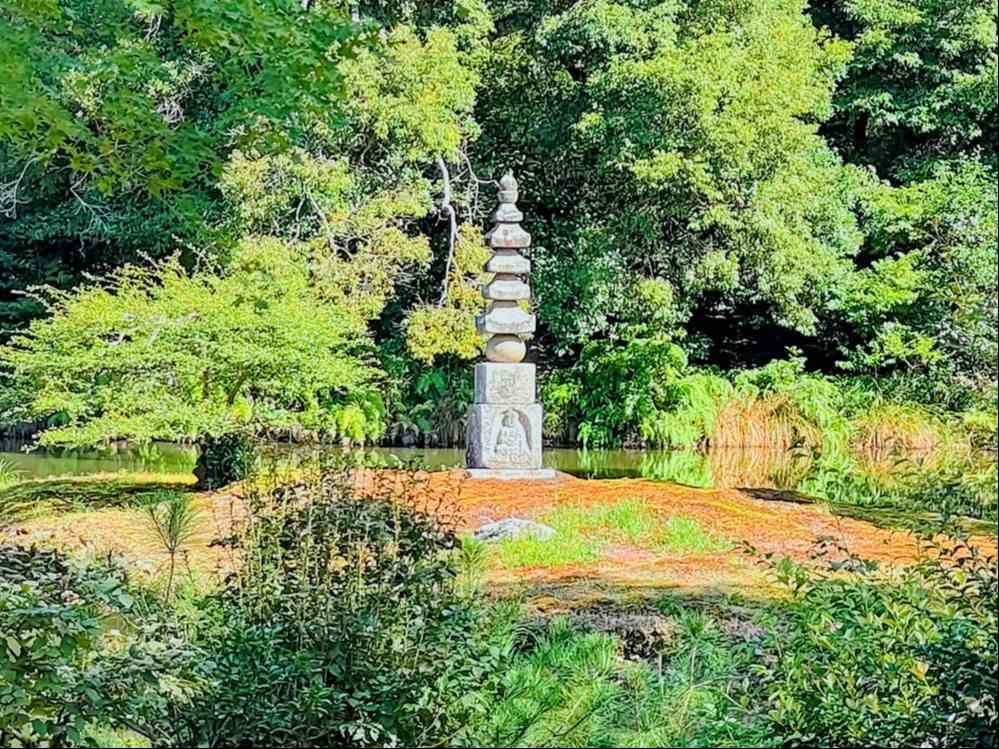

続いて「安民沢(あんみんたく)」。

こちらも北山第時代からあったもので、金閣寺オリジンと言えます。

ちなみに、安民沢はひでりが続いても涸れなかったということから、雨乞いの場とされていたとか

また、安民沢の中には小島があり、そこには「白蛇の塚」という五輪の石塔があります。

こちらは西園寺家の鎮守として建てられたといわれています。

「白蛇の塚」はパワースポットとしても人気があります

(ただし、こちらに近づくことはできません)

最後に「不動堂」。

こちらは拝観出口に近いところにあります。

こちらの不動堂は、お堂自体は天正年間(1573年~1593年)に宇喜多秀家によって再建されたものですが、北山第の頃から同じ地に不動堂があったそうです。

ですので、こちらも金閣寺オリジンと言えます。

ちなみに、現在の不動堂は金閣寺の中で最も古い建物で、「金閣寺のお不動さん」と親しまれている御本尊の石不動明王は、弘法大師・空海作と伝わっています。

首から上の病気、特に眼病平癒のご利益があるそうです

特徴的な金閣には

隠れたメッセージが?

金閣はご覧の通り3層構造(3階建て)になっていて、内部は階層ごとに建築様式が異なっているのが特徴です。

一層目は開放的な「寝殿造(しんでんづくり)」で、「法水院(ほっすいいん)」と呼ばれています。

寝殿造は特に平安貴族が好んでいた建築様式になります。

ちなみに一層目の西側には「漱青(そうせい)」と呼ばれる池にせり出した部分があります。

二層目は鎌倉から室町時代に武士に好まれた「武家造(ぶけつくり)」になっていて、「潮音洞(ちょうおんどう)」と呼ばれています。

寝殿造は一部屋ドカンとあって、武家造は内部が分かれている(内壁で部屋が分かれている)イメージです

三層目は中国風の「禅宗仏殿造」になっていて、「究竟頂(くっきょうちょう)」と呼ばれています。

なぜこのような特徴的な構造になったのか、ちゃんとした理由はわかりませんが、一説には義満が考える序列を表しているのではないかと言われています。

つまり貴族(一層目:寝殿造)の上には武士(二層目:武家造)がいる、武士の上には禅宗に帰依して出家した俺(三層目:禅宗仏殿造)がいる、という感じです。

「金閣の頂上にそびえる鳳凰が俺だ!」と誇示しているという見方もあります。

実際のところはわかりませんが、この層の並びを見ると言い得て妙な感じがします

ぐるっと金閣寺

Around Kinkakuji

金閣寺の境内で、その他気になったものをいくつか取り上げておきます。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は40分くらいです

庫裏(くり)

拝観受付の手前にある建物です。明応・文亀年間(1492年~1504年)に建てられたものだとみられています。参拝客はこちらに入ることはできません。

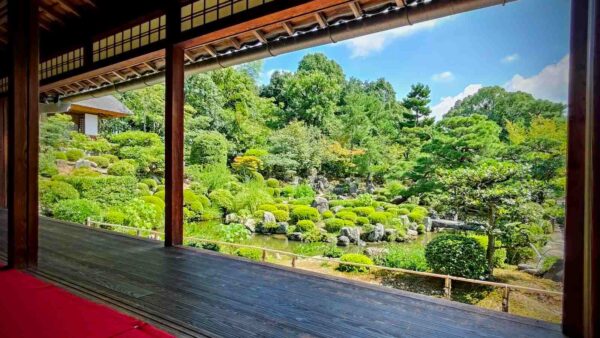

方丈

金閣寺の本堂ともいえる建物です。現在の建物は延宝6年(1678年)に後水尾天皇からの寄進によるものです。特別拝観時のみ入ることができます。

榊雲(しんうん)

金閣の北側にあります。鹿苑寺の鎮守社となっており、春日明神が祀られています。近づいて見ることはできません。

夕佳亭(せっかてい)

安民沢の先にあります。鹿苑寺の住職であった鳳林承章(ほうりんじょうしょう)が茶道家・金森宗和に造らせた茶席です。現在の建物は明治7年(1874年)に再建されたものです。

貴人榻(きじんとう)

夕佳亭の近くにある石の腰かけです。元は室町幕府にあったもので、こちらに移されたそうです。昔、高貴な方がこちらに座っておられたそうで、こちらに座って写真を撮る方も多いです。

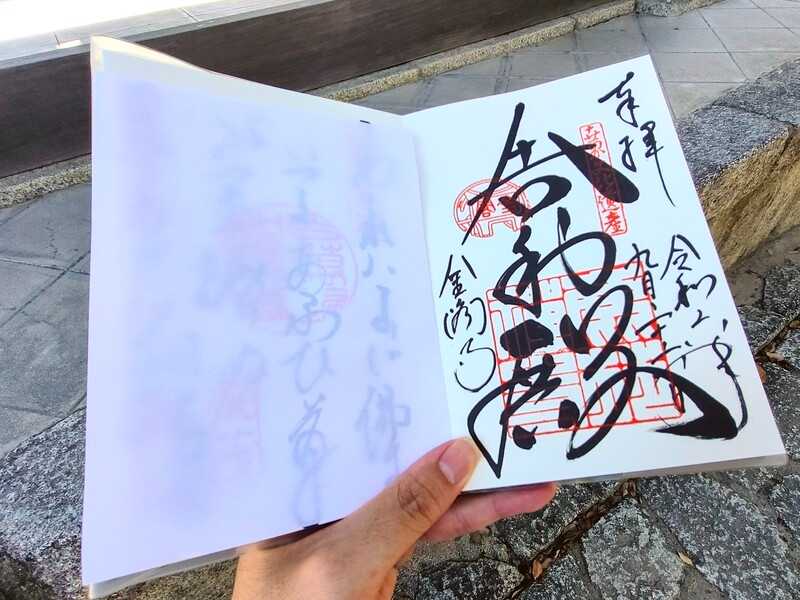

御朱印

金閣寺の御朱印は不動堂の近くでいただけます。「舎利殿」と書いていただけます。御朱印を書いているところを写真で撮ったりしてはいけないので、少し離れて待っておきましょう。

アクセスと拝観情報

Access & Information

金閣寺へは最寄りのバス停から徒歩で行くのがおすすめです。

最寄りのバス停から徒歩で行く場合

金閣寺の最寄りのバス停は「金閣寺道」です。

※停車するバスの系統は「12」「59」「204」「205」「M1」「102(土日祝のみ)」です

バス停の近くに「金閣寺前」の交差点があるので、そこを西へ進みます。

そのまままっすぐ進んでいくと金閣寺の総門まで来ます。

バス停から金閣寺総門まで徒歩約5分です。

主要バス停(駅)からの乗車時間は下記の通りです。

- 「京都駅前 (各線「京都」駅)」から

⇒205系統:乗車時間約35分 - 「西ノ京円町 (JR「円町」駅)」から

⇒204 / 205 系統:乗車時間約9分 - 「北大路バスターミナル (地下鉄烏丸線「北大路」駅)」から

⇒102 / 204 / 205 / M1系統:乗車時間約10分 - 「烏丸今出川 (地下鉄烏丸線「今出川」駅)」から

⇒59 / 102系統:乗車時間約16分 - 「四条河原町 (阪急「河原町」駅)」から

⇒12 / 59 / 205系統:乗車時間約30分 - 「三条京阪前 (京阪「三条」駅)」から

⇒12 / 59系統:乗車時間約31分

乗車時間は目安です。交通状況等により大幅に変わることがありますのでご了承ください。

| 拝観時間 | 9:00~17:00 |

| 拝観料 | 大人(高校生以上):500円 中学生・小学生:300円 |

| 所在地 | 京都市北区金閣寺町1 |

| TEL | 075-461-0013 |

| ホームページ | https://www.shokoku-ji.jp/kinkakuji/ |

| その他 | 近隣に有料駐車場有 |

ちょっとそこまで

Neighborhood

金閣寺の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

わら天神宮(敷地神社)

金閣寺の南東にあり、徒歩5分ほどで行けます。木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)を御祭神とし、安産・子授けのご利益があるとされています。お守りのわらの節(ふし)で男の児か女の児かがわかるという言い伝えがあります。

北野天満宮

金閣寺の南東にあり、徒歩15分ほどで行けます。菅原道真を御祭神とし、全国に約1万2000社ある天神社・天満宮の総本社となっています。学問の神様としての信仰が厚く、受験前になると拝殿まで受験生がずらっと並びます。

龍安寺

金閣寺の南西にあり、「きぬかけの路」を18分ほど歩くと着きます。龍安寺は細川勝元が宝徳2年(1450年)に創建しました。「龍安寺の石庭」として世界的にも有名で、こちらも世界遺産にもなっています。

⇒龍安寺についてはこちらをご覧ください

等持院

金閣寺の南西にあり、徒歩22分ほどで行けます。室町幕府足利氏の菩提寺で、足利尊氏のお墓があります。お抹茶席があり、お抹茶を飲みながらお庭をご覧いただけます。また、歴代の足利将軍の像もご覧いただけます。

⇒等持院についてはこちらをご覧ください

金閣寺周辺地図

以上、金閣寺についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

金閣寺と言ったらやはり銀閣寺も見逃せません。室町幕府八代将軍・足利義政により創建され、創建時からある銀閣や東求堂などが見られます。

金閣寺の本寺であり、臨済宗相国寺派の大本山です。こちらも足利義満により創建されました。「鳴き龍」で知られる法堂の蟠龍図や、方丈や開山堂の庭園が魅力です。

臨済宗天龍寺派の大本山で、金閣寺と同じく足利家ゆかりの古寺です(足利尊氏が創建)。曹源池庭園や法堂の「雲龍図」が見どころです。

臨済宗天龍寺派の寺院で、足利家の菩提寺です(創建は足利尊氏)。室町幕府の歴代十三将軍の木像があり、静寂に包まれる庭園が魅力です。