京都古寺【祇王寺】

祇王寺の歴史

About History

祇王寺は、正式名称を「高松山(こうしょうざん) 往生院(おうじょういん) 祇王寺」といいます。

祇王寺はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

法然の弟子である良鎮(りょうちん)上人が創建した「往生院」が始まり。

往生院の境内には多くの坊舎や塔頭が建てられ、そのうちの一つとして「祇王寺(旧祇王寺)」がありました。往生院は中世にすでに廃寺となっており、祇王寺も明治初年に廃寺となってしまいます。

その後、大覚寺の門跡(住職)であった楠玉諦(くすのき ぎょくたい)師や地元有志により再建が計画されました。

そして、元京都府知事の北垣国道(きたがき くにみち)から別荘の寄付を受け、明治28年(1895年)に「往生院 祇王寺」として再興されました。

以後、真言宗大覚寺派の寺院となり、大覚寺の境外塔頭(子院)として現在に至っています。

祇王寺の見どころ

Highlights

祇王寺の見どころを下記の2つに厳選してご紹介します。

では、それぞれ詳しく見ていきますね!

祇王寺の代名詞!

苔と紅葉

祇王寺といったら、境内一面の「苔」。「苔の寺」として有名です。

特に新緑の季節は、苔と木々の青々とした光景に目が癒されます。

木漏れ日も魅力の一つですね。

ただ、以前台風で木が何本か折れてしまい、太陽の日が漏れすぎて困っているとか…

そして、もう1つ外せないのが紅葉。

紅葉そのものも美しいですが、苔の上に赤い葉が落ちた状態も美しい…

晩秋になると地面は真っ赤に染まります。

祇王寺は初夏から晩秋にかけてがおすすめ!

悲しみ残る

「祇王」の寺

祇王寺の起源である往生院は、平家物語に出てくる「祇王」という女性が出家したところです。

この祇王が往生院で出家することに至った経緯と、その後日談が結構泣けるのでご紹介いたします。

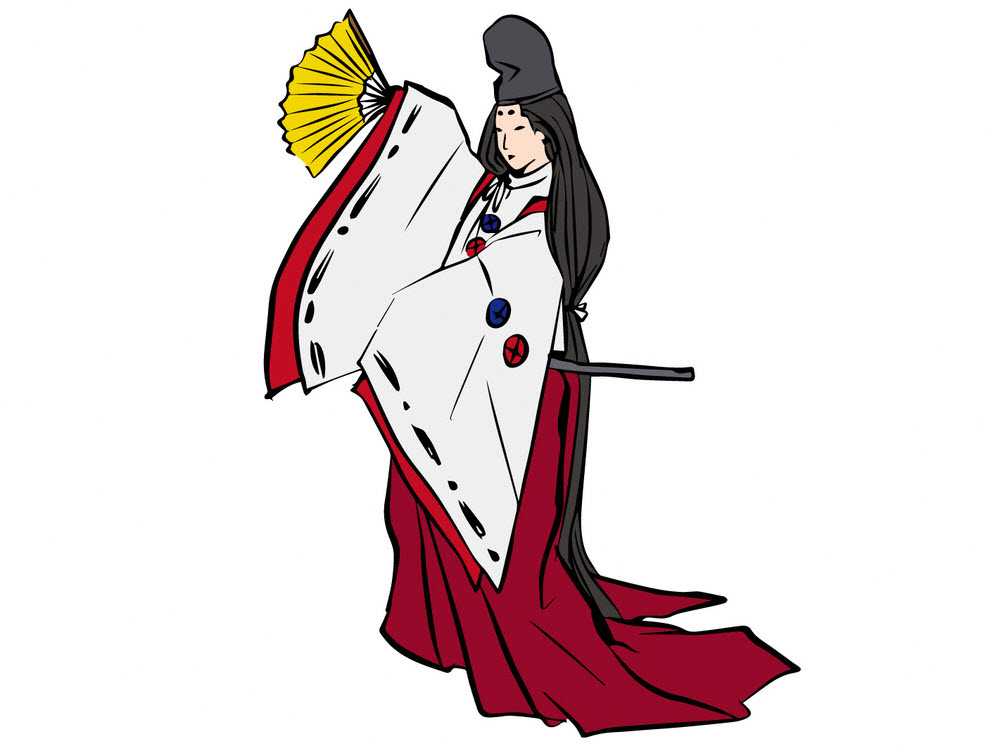

平安時代末期、「祇王」という名の白拍子(今で言うダンサー?)がいました。

その舞は時の権力者・平清盛を絶賛させ、祇王は屋敷を与えられるなど、清盛の寵愛を一心に受けました。

するとある時、「仏御前(ほとけごぜん)」という白拍子がぜひ自分の舞を見てほしいと、清盛のところへやってきました。

しかし清盛は、ズケズケとやってきた仏御前に腹を立て追い返そうとしますが、祇王は同じ白拍子ということでシンパシーを感じたのか、「折角来たのだから見てあげましょう」といって、その場をとりなしました。

祇王に言われて仕方なく仏御前の舞を見た清盛でしたが、祇王の時と同じく感銘を受け、今度は仏御前を寵愛するようになってしまいました。

そして、とうとう清盛は祇王を屋敷から追い出してしまう始末…

この不運な境遇に祇王は自決しようとしますが、母・刀自(とじ)の諌めもあって、刀自と妹・祇女(ぎじょ)とともに往生院で出家することにしました。

出家後しばらくすると、夜更けに戸を叩く音がします。

「こんな夜更けに人が来ることなんてないのに、もしやお化けか?」と三人は怯えていましたが、恐る恐る戸を開けてみると、そこには仏御前が。

仏御前は、自分が清盛の寵愛を受けられたのはあの時祇王がとりなしてくれたおかげで、祇王がこんな目にあうことをずっと申し訳なく思っていたそうです。

しかも仏御前は髪の毛を剃っており、自分もここで出家させてほしいと祇王に頼みます。

こうして、祇王・祇女・刀自・仏御前の四人は往生院で末永く暮らしたそうです。

祇王はこの時21歳、仏御前はこの時17歳だったといいます。

なんとも切ないお話です…

草庵の仏間には御本尊の大日如来の他、祇王・祇女・刀自・仏御前、そして平清盛の木像をご覧いただけます。

また、出口付近では祇王・祇女・刀自の墓と、平清盛の供養塔があります。

祇王の悲しみを思って、お帰りの際はぜひこちらのお墓にお手を合わせてみてください

ぐるっと祇王寺

Around Giouji

祇王寺はあまり大きなお寺ではありませんが、その他気になったものをいくつか取り上げておきます。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は20分くらいです

祇王歌碑

祇王が屋敷を去る際、襖に書き残した歌、「萌え出づるも 枯るるも同じ 野辺の草 いづれか秋に あはではつべき」が刻まれている歌碑です。

水琴窟

草庵の前にあります。水が絶えず流れており、その水が流れるごとにカンカンキンキンと音が鳴ります。音色に癒されますよ!

吉野窓

草庵にある窓で、「吉野窓」というそうです。見た目は趣があり、窓からわずかに見える景色も味があって乙な感じです笑

御朱印

祇王寺の御朱印は拝観受付でいただけます。書置きのみとなります。通常は御本尊の「大日如来」ですが、私は限定御朱印にしていただきました。

アクセスと拝観情報

Access & Information

祇王寺へは最寄駅から、あるいは最寄りのバス停から徒歩で行けます。

最寄り駅から徒歩で行く場合

祇王寺の最寄り駅は、JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」駅です。

嵯峨嵐山駅の北口を出て、北西の方向へ進んでいきます。

嵯峨嵐山駅から祇王寺まで徒歩約25分です。

最寄りのバス停から徒歩で行く場合

祇王寺の最寄りのバス停は「嵯峨釈迦堂前」です。

※停車するバスの系統は市バス「28」「91」系統と京都バスです

バス停の近くに交差点があるので、そこを左へ曲がると清涼寺(嵯峨釈迦堂)に着きます。そのままずっと西の方へ進んでいくと祇王寺まで到着します。

バス停から祇王寺まで徒歩約15分です。

主要バス停(駅)からの乗車時間は下記の通りです。

- 「京都駅前 (各線「京都」駅)」から

⇒市バス28系統:乗車時間約53分 - 「嵐山天龍寺前 (嵐電「嵐山」駅」から

⇒市バス・京都バス:乗車時間約5分 - 「阪急嵐山駅前 (阪急「嵐山」駅」から

⇒市バス・京都バス:乗車時間約9分 - 「四条大宮 (阪急「大宮」駅 / 嵐電「四条大宮」駅)」から

⇒市バス28 / 91系統:乗車時間約38分 - 「四条烏丸 (地下鉄烏丸線「四条」駅)」から

⇒市バス91系統:乗車時間約44分

乗車時間は目安です。交通状況等により大幅に変わることがありますのでご了承ください。

| 拝観時間 | 9:00~16:50 ※受付は16:30まで |

| 拝観料 | 【境内】 大人:300円 高校生・中学生・小学生:100円 ※障害者手帳提示で無料 【祇王寺・大覚寺共通拝観券】 大人のみ:600円 |

| 所在地 | 京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町32 |

| TEL | 075-861-3574 |

| ホームページ | https://www.giouji.or.jp/ |

| その他 | 境内に無料駐車場有(3台まで) |

ちょっとそこまで

Neighborhood

祇王寺の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

檀林寺

祇王寺の拝観入口の近くにあります。嵯峨天皇の后・檀林皇后が弘仁6年(815年)に建立した「檀林寺」というお寺がありましたが、その後廃絶。昭和39年(1964年)に同じ名前で建立されました。

滝口寺

祇王寺の拝観出口のすぐ近くにあります。元は「三宝寺」という往生院の塔頭です。平家物語に、斎藤時頼と横笛の叶わぬ恋のエピソードがあり、その斎藤時頼と横笛の木像が置かれています。

二尊院

祇王寺から南東へ徒歩4分ほどのところにあります。御本尊が釈迦如来と阿弥陀如来の二仏を祀ることから、二尊院と呼ばれています。紅葉の名所としても知られています。

⇒二尊院についてはこちらをご覧ください

宝筐院(ほうきょういん)

祇王寺から東へ徒歩9分ほどのところにあります。室町幕府二代将軍・足利義詮(よしあきら)の菩提寺で、義詮の院号「宝筐院」にちなんで、寺名も宝筐院となりました。「小楠公」こと、楠木正行(まさつら)のお墓もあります。

清凉寺

祇王寺から東へ徒歩10分ほどのところ(宝筐院の近く)にあります。嵯峨天皇の子・源融(みなもとのとおる)の山荘跡に建てられたお寺で、「嵯峨釈迦堂」とも呼ばれています。

⇒清凉寺についてはこちらをご覧ください

化野念仏寺

祇王寺から北西へ徒歩10分ほどのところにあります。化野(あだしの)はかつて風葬の地で、弘法大師・空海がここに創建した五智山如来寺が始まり。石仏・石塔群に圧倒されます。

⇒化野念仏寺についてはこちらをご覧ください

祇王寺周辺地図

以上、祇王寺についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

祇王寺と同じく真言宗大覚寺派の寺院で、大覚寺が大本山になります。「いけばな発祥の花の寺」と言われ、四季折々の表情を見せる大沢池がおすすめです。